Qualifizierung clever gestalten

In Teil 1 unserer Beitragsreihe zum Thema Qualifizierung berichteten wir bereits darüber, dass effektive Qualifizierungsstrategien konsequent in den drei inhaltlichen Kernbereichen ansetzen: digitale Schlüsselqualifikationen aufbauen, zukunftsrelevante Soft Skills fördern und Nachhaltigkeitsthemen in die Personalentwicklung integrieren. Deutlich wurde auch, dass Weiterbildung trotz knapper Ressourcen und der Notwendigkeit, das Tagesgeschäft am Laufen zu halten, eine Herausforderung bleibt. Teil 2 stellt daher effektive Methoden vor, wie Qualifizierung unter den spezifischen Bedingungen von KMU gelingen kann.

Betriebliches Lernen im Fokus: Weiterbildung als Routine im Tagesgeschäft verankern

Betriebliches Lernen ist ein Schlüssel, um Qualifizierung ressourcenschonend und wirksam in den Unternehmensalltag von KMU zu integrieren. Der Austausch zwischen erfahrenen Mitarbeitenden, Fachexpert:innen und Lernenden schafft mehr als nur Informationsweitergabe: Er macht konkrete Bedarfe sichtbar, schärft das Problembewusstsein, fördert gemeinsame Lösungsansätze und sorgt dafür, dass Qualifizierungsmaßnahmen genau dort ansetzen, wo sie im betrieblichen Alltag tatsächlich gebraucht werden. Dafür kommen verschiedene Formate in Frage – von interaktivem Austausch über kollegiales Coaching, bedarfsorientierten Lern- und Entwicklungsprojekten bis hin zu internen Wissens- und Lernplattformen:

- Bedarfsanalyse durch Austausch: Im offenen Austausch mit Kollegen, Vorgesetzten und Partnern klärt sich rasch, welche Themenbereiche für die Belegschaft am wichtigsten sind – von Technikneuerungen über Prozessoptimierung bis zu Soft Skills oder Nachhaltigkeit.

- Austausch mit Expert:innen: Durch die gezielte Vernetzung kommunikationsstarker Expert:innen für spezifische Fragestellungen lassen sich interne Wissensträger identifizieren, ihr Erfahrungswissen systematisch weitergeben und langfristig sichern. Gleichzeitig stärkt dieses Vorgehen die Wertschätzung engagierter Mitarbeitender – und erhöht die Akzeptanz sowie die praktische Relevanz von Neuerungen im Unternehmen.

- Alltagstaugliche Austauschformate: Lernräume und moderierte Austauschformate fördern den Dialog zwischen Mitarbeitenden mit unterschiedlichen Wissens- und Erfahrungsständen. So entstehen wertvolle Lernimpulse, die nicht nur Fachwissen vermitteln, sondern auch Methodenkompetenz und neue Ideen fördern. Gerade für KMU lassen sich solche Formate niedrigschwellig umsetzen – etwa durch kurze gemeinsame Lernpausen im Arbeitsalltag, regelmäßige „Wissensrunden“ am Arbeitsplatz, kollegiale Fallbesprechungen oder kleine, praxisnahe Teamprojekte. Wichtig ist: Lernen wird als Teil des Arbeitsprozesses verstanden – unkompliziert, alltagsnah und direkt anwendbar.

Wenn Mitarbeitende ihre praktischen Erfahrungen, Herausforderungen und bewährten Lösungswege mit anderen teilen, wird der Lernbedarf zudem unmittelbar aus dem Arbeitsalltag heraus identifiziert. So zeigen sich thematische Lücken, branchenspezifische Anforderungen und neue Fragestellungen, auf die die Qualifizierung reagieren sollte.

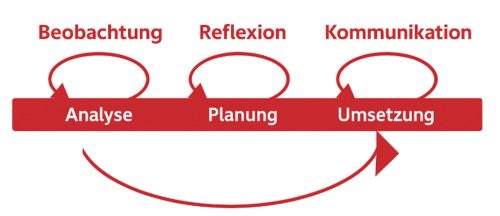

Belanglose Gespräche am Kaffeeautomaten? Von wegen! Kontinuierlicher Dialog im Arbeitsalltag schafft dynamische Lernräume, in denen konkrete Bedarfe erkannt und Wissen genau dort weitergegeben wird, wo es den größten Nutzen stiftet. Besonders wichtig ist dabei der initiierte Austausch – denn Wissenserwerb gelingt am Ehesten in Schleifen aus Information, Anwendung, Austausch und Optimierung.

© Florschütz, N. (2024)

Schleifenartige Prozesse zum Austausch sorgen nicht nur dafür, dass Informationen weitergegeben, sondern auch gemeinsam besprochen, hinterfragt und verbessert werden. Mitarbeitende können so frühzeitig in die Identifikation von Themen und die Auswahl und Gestaltung von Formaten und Methoden eingebunden werden, geben Rückmeldung und bringen eigene Ideen ein. Das hilft nicht nur, Missverständnisse und ineffektive Lernprozesse zu vermeiden, sondern auch bessere Entscheidungen zu treffen und aus Fehlern zu lernen. Gerade in Zeiten von Veränderungen – etwa durch Digitalisierung – machen Schleifen den Betrieb flexibler, lernfähiger und zukunftssicher. Insbesondere dann, wenn sie auch Akteure aus dem betrieblichen Netzwerk einbinden.

Fachlicher Austausch als Schlüssel zur Problemlösung

Ein weiteres zentrales Element wirkungsvoller Qualifizierung ist daher der aktive Wissenstransfer über die Grenzen des Unternehmens hinaus. Dieser Austausch in Schleifen kann in Form informeller Gesprächsrunden, aber auch in digitalen Formaten erfolgen. Der Dialog mit Wissensträgern aus anderen Branchen oder Unternehmensbereichen eröffnet neue Perspektiven und fördert die gemeinsame Entwicklung praxisnaher Lösungen für konkrete Herausforderungen. Die Verbindung aus digitalen Lernformaten und praxisorientierter Umsetzung vor Ort sorgt zudem dafür, dass Wissen nicht nur vermittelt, sondern auch nachhaltig verankert wird: Neue Inhalte werden unmittelbar dort angewendet, wo sie im Unternehmen gebraucht werden – was den Lerntransfer erheblich stärkt.

Moderne Weiterbildung bietet hierbei weit mehr als klassische Seminare: Sie setzt auf Vernetzung, Problemzentrierung und kurze, alltagsnahe und praxisorientierte Lernimpulse, die exakt auf die betrieblichen Anforderungen zugeschnitten sind. Effektives betriebliches Lernen nutzt dafür den natürlichen Arbeitsfluss: Qualifizierungsmaßnahmen finden direkt dort statt, wo das neue Wissen gebraucht wird – etwa bei der Einführung eines neuen Tools, im Rahmen von Teammeetings oder während der Arbeitspausen. Dadurch werden Inhalte unmittelbar erlebbar und die Motivation zur Anwendung steigt.

- Praxisnahe Wissensvermittlung: Virtuelles Lernen am Arbeitsplatz

Kurze, themenspezifische Workshops zu spezifischen Fragestellungen lassen sich flexibel in den Arbeitsalltag integrieren. Sie bieten KMU eine niedrigschwellige, praxisnahe und kosteneffiziente Möglichkeit, Qualifizierung nachhaltig zu verankern – ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen. Mitarbeitende können neues Wissen in kleinen Lerneinheiten erhalten und direkt auf das Problem anwenden, wodurch keine längeren Ausfallzeiten entstehen und der Wissenstransfer und die Problemlösung unmittelbar gesichert wird. Micro-Learnings sind flexible, digitale Lernformate, die insbesondere für KMU attraktive Möglichkeiten bieten, Weiterbildung effektiv in den Arbeitsalltag zu integrieren. Kurze, kompakte, virtuelle Lerneinheiten konzentrieren sich auf ein klar abgegrenztes Thema oder eine konkrete Fragestellung. Sie dauern in der Regel nur wenige Minuten (z. B. 3 bis 10 Minuten) und sind ideal geeignet für das Lernen „zwischendurch“ – etwa während einer Pause oder vor Beginn einer neuen Aufgabe. E-Learning-Module sind strukturierte, meist digitale Lerneinheiten, die systematisch Wissen vermitteln. Sie sind inhaltlich umfangreicher als Micro-Learnings und dauern typischerweise zwischen 15 Minuten und mehreren Stunden. Sie können eigenständig oder im Rahmen eines modularen Weiterbildungskonzepts genutzt werden und bieten die nötige Flexibilität: Mitarbeitende können orts- und zeitunabhängig lernen, Inhalte wiederholen und sich in ihrem eigenen Tempo weiterentwickeln. So lassen sich auch unterschiedliche Lernvoraussetzungen oder Zeitbudgets besser berücksichtigen. - Hybride Lernwelten – Kombination als Erfolgsfaktor

Die Kombination aus Präsenzformaten und digitalen Lernangeboten – bekannt als Blended Learning – hat sich als besonders wirksamer Ansatz in der betrieblichen Weiterbildung etabliert. Sie vereint die Stärken beider Lernwelten: Persönliche Workshops fördern den direkten sozialen Austausch, ermöglichen intensives, individuelles Feedback und schaffen Raum für praxisnahe Anwendung sowie den unmittelbaren Transfer in den betrieblichen Alltag. Auch lässt sich diese Form der Weiterbildung besser in den betrieblichen Alltag integrieren: Mitarbeitende können zeitlich flexibel, ortsunabhängig und im eigenen Tempo lernen, ohne den laufenden Betrieb wesentlich zu beeinträchtigen. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist Blended Learning somit besonders gut geeignet, da es Reisezeiten und längere Abwesenheiten deutlich reduziert – ohne auf den wertvollen persönlichen Austausch und die zwischenmenschliche Lernqualität zu verzichten.

Derart gezielt gestaltetes betriebliches Lernen macht Weiterbildung effizient, passgenau und motivierend – und sorgt damit dafür, dass neue Kompetenzen da ankommen, wo sie am meisten bewirken: direkt im Arbeitsalltag Ihres Unternehmens.

Vom Wissen zur Wirkung: Wie Wissenschaft und Praxis gemeinsam Qualifizierung und Innovation stärken

Ein zentraler Erfolgsfaktor für nachhaltige Qualifizierung im Mittelstand ist der gezielte Transfer zwischen Wissenschaft und betrieblicher Praxis. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen, die oft keine eigene Forschungs- oder Entwicklungsabteilung haben, ist dieser Brückenschlag besonders wertvoll.

Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich und praxisnah aufbereitet und in reale Unternehmenssituationen übersetzt werden, entsteht ein direkter Nutzen: Lerninhalte werden greifbar, Weiterbildungsformate gewinnen an Relevanz, und neue Lösungsansätze lassen sich gezielt im Betrieb anwenden – etwa bei der Prozessoptimierung, der Entwicklung nachhaltiger Produkte oder dem Einsatz von KI. So profitieren KMU nicht nur vom aktuellen Stand der Forschung, sondern erhalten konkrete Impulse, die sich mit überschaubarem Aufwand in ihren Arbeitsalltag integrieren lassen.

- Wissenschafts-Praxis-Kooperation als Innovationsbooster

Die enge Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, Hochschulen oder Digitalzentren verschafft kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) wertvollen Zugang zu aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, technologischen Trends und praxisnahen Anwendungsbeispielen – etwa in den Bereichen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz oder nachhaltiges Wirtschaften. Diese Form der Vernetzung ist für KMU in zweifacher Hinsicht gewinnbringend: Zum einen erhalten sie Zugang zu fundiertem, fachspezifischem Wissen, das sie aus eigener Kraft oft nur schwer erschließen könnten. Zum anderen erweitern sie durch die enge Kooperation mit wissenschaftlichen Partnern ihre fachlichen und personellen Ressourcen – was ihnen neue Handlungsspielräume eröffnet und die Entwicklung innovativer Ansätze erleichtert. - Reale Betriebsbeispiele machen Wissen greifbar

Praktische Entwicklungsprojekte, wie das Testen neuer digitaler Werkzeuge, die Einführung agiler Methoden oder nachhaltiger Geschäftsmodelle, schlagen die Brücke zwischen Theorie und Alltag. Wissenschaftlich begleitete Pilotprojekte, beispielsweise im Rahmen von Transferinitiativen oder regionalen Innovationsnetzwerken, bieten dabei passgenaue Lösungen: Sie ermöglichen es KMU, neue Technologien oder Prozesse unter realen Bedingungen zu erproben und gezielt in den Betriebsalltag zu integrieren. Besonders effektiv sind hierbei regelmäßige Reflexionsschleifen, in denen Erfahrungen ausgewertet und Verbesserungspotenziale gemeinsam identifiziert werden. Mitarbeitende erleben Veränderungen auf diese Weise Schritt für Schritt mit und können ihr Wissen direkt anwenden. - Voneinander lernen im Netzwerk

Die Beteiligung an regionalen oder fachlichen Netzwerken fördert den Austausch zu gemeinsamen Fragestellungen über betriebliche Grenzen hinweg. Im sogenannten Peer-Learning können Unternehmen voneinander lernen, Best-Practice-Beispiele aufnehmen und eigene Herausforderungen gezielt diskutieren. Gemeinsame Workshops, Round Tables oder Innovationslabs verbinden wissenschaftliche Inputs mit praxisorientierten Lösungen.

Durch einen aktiven Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis kann sich in kleinen und mittleren Unternehmen eine Kultur des experimentellen Lernens und der kontinuierlichen Verbesserung entwickeln – zwei zentrale Voraussetzungen, um im dynamischen Marktumfeld zukunftsfähig zu bleiben. KMU profitieren dabei gleich doppelt: Einerseits erhalten sie Zugang zu externem, wissenschaftlich fundiertem Wissen – etwa zu neuen Technologien, nachhaltigen Verfahren oder bewährten Weiterbildungsansätzen. Andererseits fließen die eigenen betrieblichen Erfahrungen, Praxisbedingungen und Lernbedarfe direkt in die Entwicklung und Anpassung von Lösungen ein. Gerade für KMU bedeutet das: Sie müssen nicht alles selbst erfinden – sondern können durch Kooperation, Offenheit und ergebnisoffenes Ausprobieren gezielt Innovationspotenziale nutzen, ohne den laufenden Betrieb zu überlasten.

Diese enge Verzahnung schafft auch die notwendige Flexibilität, um Kompetenzen gezielt weiterzuentwickeln und gleichzeitig neue Ansätze schrittweise, aber sicher in bestehende Prozesse zu integrieren.

Wie gelingt es aber nun, diese Methoden neben dem Tagesgeschäft in die eigenen Prozesse zu integrieren? Teil 3 unserer Beitragsreihe liefert hierzu eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Sie möchten direkt loslegen? Ihre Ansprechpartnerin:

Dr. Ninette Florschütz

Modellfabrik Vernetzung

Telefon: 03677/69-5075

E-Mail: florschuetz@kompetenzzentrum-ilmenau.de

Bildquellen

- Teamwork am Whiteboard: KI generiert mit ChatGPT